Bestandskeller langfristig vor Feuchtigkeit schützen

Feuchte Kellerräume gefährden nicht nur die Gesundheit der Bewohner, sondern wirken sich auch energetisch nachteilig aus. Wo eine nachträgliche Außenabdichtung aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen ausscheidet, bieten hochwertige, mineralische Innensanierungssysteme eine leistungsfähige Alternative.

Angesichts immer knapper werdenden Wohnraums etabliert sich der Keller zunehmend als Nutzbereich. Häufig jedoch sind Kellerräume feucht, was zu Schimmelbefall führen und somit eine Gefahr für die Gesundheit der Nutzenden darstellen kann. Entsprechend wichtig sind Maßnahmen für die Schadensbeseitigung und einen dauerhaften Feuchteschutz. Auch unter energetischen Gesichtspunkten ist eine umfassende Feuchtesanierung wichtig: Da Wasser ein guter Wärmeleiter ist, geben feuchte Wände mehr Wärme nach außen ab als trockene. Ziel einer energetischen Sanierung ist es, die Energiebilanz und den Komfort eines Gebäudes zu verbessern und gleichzeitig die Bausubstanz zu erhalten.

Analyse bestimmt Sanierungskonzept

Grundsätzlich gilt: Die Abdichtung erdberührter Bauteile sollte nach Möglichkeit an der Gebäudeaußenseite erfolgen. Häufig lassen angrenzende Bebauungen eine solche Vorgehensweise jedoch nicht zu. Oftmals ist etwa ein Freilegen der Kelleraußenwand nicht möglich, da Überbauungen ein Aufgraben der betroffenen Bereiche verhindern. Auch der je nach Fall höhere Kostenaufwand ist oftmals unverhältnismäßig. Zum Glück gibt es eine Alternative: Mit professionellen Systemen zur Mauerwerksanierung lassen sich Problembereiche häufig auch von der Innenseite dauerhaft abdichten. Eine Kombination mit diffusionsoffenen und feuchteregulierenden Sanierputzsystemen bzw. einer mineralischen Innendämmung ist in vielen Fällen möglich. Letztendlich hängt das konkrete Sanierungskonzept immer vom jeweiligen Schadensfall und der künftigen Nutzung ab, so dass zunächst eine detaillierte Bauzustandsanalyse erforderlich ist.

Schäden fachgerecht beurteilen

Maßgebliches Regelwerk für den nachträglichen Aufbau einer Bauwerksabdichtung ist das WTA-Merkblatt 4-6 „Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile“. Wird innenseitig saniert, muss demnach vor Beginn der eigentlichen Arbeiten zunächst der Zustand des Mauerwerks geprüft werden. Neben dem Grad der Durchfeuchtung und der Belastung durch schädigende Salze ist insbesondere die Art und Beschaffenheit des Untergrundes relevant. Auch die Lage und der Zustand vorhandener Abdichtungen sowie die tatsächliche Wasserbelastung sind im Vorfeld zu klären. Diese Informationen wirken sich direkt auf das Sanierungskonzept aus.

Korrekte Wasserbelastung ermitteln

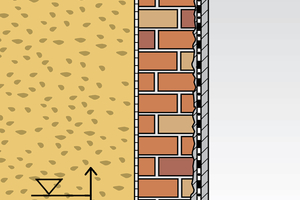

Häufig sind Feuchtigkeitsschäden an erdberührten Bauteilen darauf zurückzuführen, dass bereits die Wasserbelastung nicht korrekt festgestellt wurde und entsprechend ungeeignete Abdichtungssysteme verwendet wurden. Ob lediglich Bodenfeuchte bzw. nicht drückendes Wasser oder drückendes Wasser auf die Konstruktion einwirkt, hängt von verschiedenen Parametern ab. Hierzu zählt unter anderem der Bemessungswasserstand, also der höchstmögliche Grund- bzw. Hochwasserstand. Eine weitere wichtige Einflussgröße ist die Art des Bodens. So muss beispielsweise bei bindigen, wenig durchlässigen Lehmböden damit gerechnet werden, dass sich Sickerwasser vor den Bauteilen aufstaut und diese als drückendes Wasser beansprucht. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob eine Dränung zur Entwässerung der Bodenschichten eingesetzt werden kann. Details zur exakten Festlegung der einzelnen Parameter und des daraus abzuleitenden Lastfalls finden sich in der DIN 18533 für die Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen.

Voraussetzungen für die Innenabdichtung

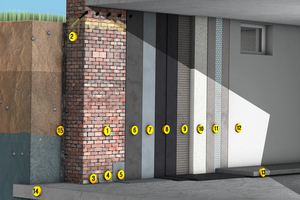

Die Funktionstüchtigkeit einer Innenabdichtung hängt stark von der Untergrundbeschaffenheit und -haftung ab. Um einen als Dichtungsträger geeigneten, tragfähigen Untergrund herzustellen, müssen zunächst alle haftungsmindernden und mürben Schichten, loser Putz bzw. Feinmörtel sowie Anstriche und Oberbeläge im Bereich der geplanten Innenabdichtung entfernt werden. Ein besonderes Augenmerk ist auf den Wandfußpunkt zu richten, an dem mehrere Bauteile aufeinandertreffen. An diesem Punkt des Bauwerks herrscht in der Regel die höchste Feuchtigkeitsbelastung.

Horizontalsperre stoppt Feuchtigkeit

Im Fall von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit muss eine nachträgliche Horizontalsperre, wie z. B. weber.tec 946 Injektionscreme, in das Mauerwerk eingebracht werden. Bei einer fehlenden bzw. nicht funktionstüchtigen Außenabdichtung wird die Sperre oberhalb des Erdreiches – im Regelfall unterhalb der Kellerdecke angeordnet. Die Innenabdichtung wird später bis über die Horizontalsperre hinweg geführt.

Für mineralische Innenabdichtungen haben sich flexible, schnell abbindende Dichtungsschlämmen wie weber.tec Superflex D2 bzw. wasserundurchlässige Sperrputze, wie weber.tec 934, besonders bewährt. Auch bei geringer Wasserbelastung sind bei mineralischen Dichtschlämmen mindestens zwei Abdichtungslagen erforderlich. Nach vollständiger Durchtrocknung der Abdichtung wird im Regelfall ein Spritzbewurf volldeckend aufgebracht. Er dient als Haftbrücke für das nachfolgende Sanierputzsystem, welches u.a. zur Erhöhung der Oberflächentemperatur sowie als Kondensatpuffer eingesetzt wird.

Wärmedämmung als zusätzliche Option

Zur Optimierung der energetischen Bilanz kann in Kombination mit dem Innenabdichtungssystem überdies eine Innendämmung, z. B. aus mineralischen Dämmplatten vorgesehen werden. Diese verbessert nicht nur den Wärmeschutz des Wandaufbaus. Sie ist auch dem Raumklima zuträglich, verhindert Kondensatfeuchte auf der Bauteiloberfläche und beugt somit Schimmelbewuchs vor.

Darauf wird eine Armierungsschicht aufgebracht, in die frisch in frisch ein Armierungsgewebe eingearbeitet und überspachtelt wird. Als Oberflächen-Finish bieten sich zwei Optionen an: Ein Kalk-Strukturspachtel, etwa weber.cal 286, eignet sich zur Herstellung feiner, widerstandsfähiger Oberflächen. Der mineralische Kalkputz wirkt antiseptisch sowie schimmelpilzhemmend und hält das System diffusionsoffen und atmungsaktiv. Alternativ kann ein WTA-Sanierputz, z. B. weber.san 958, zur Oberflächengestaltung aufgetragen werden.

Bodenabdichtung leicht gemacht

Nachträgliche Innenabdichtungssysteme müssen, je nach Wassereinwirkungsklasse und Bodenaufbau, wannenartig, also an Wand und Boden, ausgeführt werden. Hierzu wird am Wandfuß, also am Übergang Wand/ Boden eine mineralische Hohlkehle, z. B. aus weber.tec 933, ausgeführt. Nach systemzugehöriger Grundierung trägt der Fachhandwerker im Übergangsbereich von Boden und Wand eine zweilagige Abdichtung aus weber.tec Superflex D24 vollflächig bis ca. 20 cm überlappend in den Boden-/Wandbereich hinein auf.

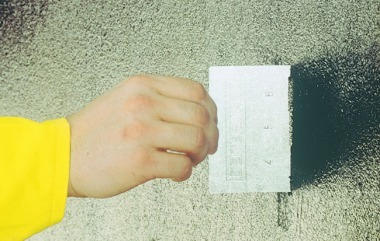

Als zeitsparende Abdichtungslösung für den Kellerboden bietet sich das mineralische, schnellabbindende und wasserundurchlässige Bodendichtspachtelsystem weber.tec 932 an. Das Material ist selbstverlaufend und trägt mit seinen Verarbeitungseigenschaften zu einer schnellen und kräfteschonenden Applikation bei. Es punktet mit einer geringen Schichtdicke von 5 bis 30 mm und stellt durch seine spannungsarme Aushärtung geringe Anforderungen an den Untergrund.

Der Bodendichtspachtel wird, nach entsprechender Grundierung, von einer Ecke aus beginnend zügig ineinander gegossen und im Randbereich überlappend auf die weber.tec Superflex D 24 Abdichtung geführt. Bei Druckwasserlast erfolgt vorab eine Abdichtung der Bodenfläche mit weber.tec Superflex D 24. Ist die erforderliche Schichtdicke erreicht, muss die Fläche nur noch mit dem Rakel abgezogen werden und ist bereits nach 3 bis 5 Stunden begehbar. Leichte Belastungen sind nach 24 Stunden, die volle Belastung ist nach 7 Tagen möglich.

Fazit

Sind außenseitige Lösungen für die Abdichtung und Dämmung erdberührter Bauteile nicht umsetzbar, bieten auch hochwertige Innensanierungssysteme bei fachgerechter Ausführung einen dauerhaften Feuchte- und damit verbesserten Wärmeschutz. Dabei sollten ausschließlich aufeinander abgestimmte Produktsysteme verwendet werden. Sie regulieren den Feuchtigkeitshaushalt des Gesamtsystems auf natürliche Weise und gewährleisten so ein gesundes Raumklima. Einen zuverlässigen Leitfaden bieten in diesem Zusammenhang die einschlägigen WTA-Merkblätter.