Smart Home: Vernetztes Wohnen ist mehr als Technik

Mobilität bedeutet Freiheit, beweglich bleiben heißt unabhängig sein. Besonders im häuslichen Bereich spielt die Selbständigkeit eine große Rolle. Wer möchte schon auf (fremde) Hilfe angewiesen sein!? Doch Eigenständigkeit ist mehr als eine bodengleiche Duschtasse. Soziale Teilhabe ist ebenfalls wichtig. Welchen Beitrag dazu moderne Technologie liefern kann, hat das Forschungsprojekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“ in Hamburg untersucht.

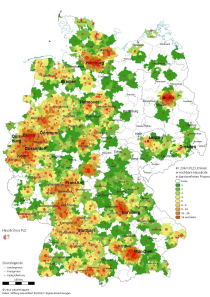

An der Dringlichkeit umsetzbare Lösungen zu finden, mit denen ältere und hochbetagte Menschen möglichst lange selbständig in ihrer Wohnung bleiben können, besteht kein Zweifel. Die Erhebung des Bundesamtes für Statistik spricht eine deutliche Sprache: Lag die Anzahl der über 60-Jährigen im Jahr 1990 bei 20%, wird sie 2030 bei über 36% liegen – Tendenz steigend. Wohnungsunternehmen reagieren bereits auf den Alterungsprozess ihrer Mieter, indem sie Teile ihre Bestände seniorengerecht modernisieren. Dass die Herausforderung jedoch weitaus größer ist, zeigt sich, wenn man die Wohnraumanpassung nicht auf der einzelnen Objektebene, sondern im sozialen Kontext betrachtet.

Vom Gebäudeverwalter zum Wohnungsdienstleister

Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW) hat dazu im September 2013 die wegweisende Studie „Wohntrends 2030“ veröffentlicht, die Kriterien für zukunftsorientiertes Wohnen aufstellt und erste Szenarien entwickelt. Darin wird deutlich, dass die Branche dem demografischen Wandel nur mit einer zusammenhängenden Betrachtung von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen (Energieversorgung und -kosten, Gesundheit und Pflege, Unterhaltung und Kommunikation uvm.) gerecht werden kann. Partielle Antworten führen hingegen in eine kostspielige Sackgasse – wie die Vorgehensweise bei der energetischen Modernisierung inzwischen beweist. Die Rolle der Wohnungsunternehmen wird sich vom Gebäudeverwalter zum „Dienstleister für das Wohnen“ weiterentwickeln, so das Fazit des Papiers. Wie kann diese Transformation gelingen? Oder anders gefragt, wie muss das Produkt „Wohnen“ aussehen, damit es den Anforderungen von älteren Nutzern entspricht? Weitreichende Ansätze dafür liefert das von der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz und dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung geförderte Forschungsprojekt „Vernetztes Wohnen im Quartier“.

Infrastruktur für die Zukunft schaffen

„Hätte ich vorher gewusst, auf was ich mich einlasse, hätte ich mich bestimmt nicht an dem Projekt beteiligt“, erzählt Reinhard Heymann schmunzelnd, während er Besucher durch die Testwohnung auf dem weitläufigen Gelände der Seniorenwohnanlage in Hamburg-Uhlenhorst führt. Doch im Nachhinein ist der Spezialist für intelligente Elektrotechnik und Systemintegration angetan von den Erfahrungen, die er im Laufe des anspruchsvollen Vorhabens machen konnte. Denn im Gegensatz zu anderen bundesweit bereits durchgeführten Forschungsprojekten, bei denen vor allem technische Komponenten für ein altersgerechtes Wohnen im Mittelpunkt standen, ging es bei diesem um die Vernetzung von Mensch u n d Technik. Dieser veränderte Ansatz brachte ihm und seinen Projektpartnern wichtige Erkenntnisse, die sich als wertvoll in künftigen Planungsgesprächen erweisen können und darüber hinaus den Blick für die Wünsche von Nutzern geschärft haben.

Im Frühjahr 2012 formiert sich die Projektgruppe, die sich wie folgt zusammensetzt: der Wohnungsanbieter Pflegen & Wohnen, der Elektroplaner und Systemintegrator Q-Data Service, die IT-Firma Prosystem Software und der Fachbereich Informatik der Universität Hamburg zur wissenschaftlichen Begleitung. Ihre Aufgabe besteht darin, bisher konventionell ausgestattete Räume in eine vernetzte Wohnung umzurüsten. Drei Merkmale soll sie auszeichnen:

Wie lassen sich diese unterschiedlichen Aspekte zu einem „System“ zusammenführen, das außerdem offen ist für Erweiterung und sich darüber hinaus den jeweiligen Nutzerwünschen modular anpassen lässt? Zwei Dinge haben oberste Priorität: Zum einen muss ein zukunftsorientiertes technisches Grundkonzept entwickelt werden und zum anderen soll die Nutzerperspektive in die Vorplanung einfließen.

Auf die Kompatibilität kommt es an

Die „ITler“ machen sich also ans Werk. Nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass es angesichts des immer unübersichtlicher werdenden Marktes an Smart Home-Systemen und -Lösungen kein Patentrezept gibt. Um die verschiedenen Produkte auf ihre Kompatibilität (DIN-Norm, Schnittstellen, IP-fähig, Funkstandards) zu überprüfen, vergehen denn auch Monate. Schließlich entscheidet sich das Team für die seit Jahrzehnten bewährte BUS-Verkabelung (KNX-System) als Grundkonfiguration, da sie auch zukünftig die sicherste, flexibelste und stabilste elektrotechnische Infrastruktur in Gebäuden bleiben wird. Über sie lassen sich einerseits die klassischen Standardfunktionen der Gebäudeautomation steuern und andererseits ist mit ihr die Wahrscheinlichkeit am größten, eventuell später hinzukommende AAL-Komponenten integrieren zu können.Denn auch im Bereich der zukünftig im häuslichen Umfeld anzutreffenden AAL-Systeme und -Produkte, beginnt sich der Markt gerade erst zu formieren. Vorausschauend planen ist demnach das A und O. Folgende Faustregel leitet der Systemintegrator daher aus den gemachten Erfahrungen ab: „Je etablierter der technische Standard und je mehr Wert auf offene Schnittstellen gelegt wird, umso zukunftssicherer kann geplant werden.“ Denn mit parallel laufenden Insellösungen ließe sich kein vernetztes Quartier realisieren.

Eine weitere Herausforderung besteht in der Entwicklung einer Internetplattform, die über die Smart Home- und AAL-Lösungen hinaus, die Vernetzung mit lokalen Serviceanbietern aus dem umliegenden Quartier ermöglicht. Denkbar ist etwa die Anbindung einer Apotheke, von medizinischen und pflegerischen Dienstleistungen oder eines Lebensmittelgeschäftes. Dabei zeigt sich im Verlauf, dass die technische Realisierung zur Vernetzung des Quartiers lediglich ein Part darstellt. Ein nicht minder wichtiger – wenn nicht gar der wesentliche – Teil besteht darin, lokale Unternehmen einzubinden und mit ihnen gemeinsam tragfähige (Online-)Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Der Nutzer gehört in den Mittelpunkt

Da haben es die Studenten des Fachbereichs Informatik einfacher. Mehrere Wochen nehmen sie sich Zeit für die Entwicklung einer Persona-Bedarfsfeld-Matrix. Dabei werden vier grundlegende „Nutzertypen“ definiert (interessierte Gesunde, anspruchsvolle Seniorin, chronisch Kranke, Demenzkranke), deren Bedürfnis nach unterstützenden Services je nach Alter, körperlicher Fitness und gesundheitlicher Verfasstheit variiert. Die Dienstleistungen werden wiederum in vier Kategorien unterteilt: Freizeit/Teilhabe, Komfort/Sicherheit, Mobilität/Service und Prävention/Gesundheit. Anhand der so entstandenen Anordnung lassen sich jetzt unterschiedliche, modular erweiterbare Szenarien ersinnen, um die Wohnung so zu planen, dass sie „mitwächst“.

Darüber hinaus soll die wissenschaftliche Matrix zukünftig dazu dienen, Standardkonfigurationen für vernetzte Wohnungen vorzugeben. Denn warum das Rad bei jedem Vernetzungsprojekt neu erfinden, wenn es immer wiederkehrende Muster und gleichartige Module gibt. Dadurch ließe sich die langwierige Vorplanung verkürzen, was für Wohnungsunternehmen und Projektentwickler ein enormer Vorteil wäre.

Zum Abschluss des Projektes ziehen einige Senioren nacheinander in die Testwohnung ein und probieren die Funktionen aus. Die Freude angesichts des Komforts ist groß. „Besonders positiv ist mir aufgefallen, dass wenn ich nachts das Bett verlassen habe, ging das Licht automatisch an. Man konnte so ins Bad gehen und wenn man wieder im Bett war, ging das Licht von alleine wieder aus“, schildert der 71-jährige Volker B. seine Erfahrung. Und Ingeborg S., 74 Jahre, versichert: „Ein großer Vorteil ist die Vernetzung dieser Wohnung mit Bewohnern und Dienstleistern, die ich im Moment vielleicht noch nicht in Anspruch nehmen werde, aber die Option habe, wenn es soweit ist, dass ich in eine Situation komme, in der ich bettlägerig bin. Also das ist eine große Beruhigung.“ Vor allem praktische Funktionen finden Anklang, die den Alltag angenehmer machen – und sich mit nicht allzu großem technischem und finanziellem Aufwand realisieren lassen.

Förderprogramme für Geschäftsmodelle fehlen

Für Hamburg bedeutet das erfolgreiche Projekt einen weiteren Schritt nach vor, möchte man doch das „Bündnis für Wohnen“ langfristig auf Quartiere ausweiten. Und selbst, wenn die im Projekt entwickelten Ansätze im ersten Schritt nur geringfügig angewendet werden, so weisen sie doch den Weg: Selbständiges Wohnen im Alter mit Hilfe von vernetzender Technik gelingt nur dann, wenn der Nutzer mit seinen Bedürfnissen (endlich und unbedingt) im Vordergrund der Überlegungen steht! Denn seine Akzeptanz entscheidet über den (ökonomischen) Erfolg. Des Weiteren sollte in Zukunft die Findung von Geschäftsmodellen Priorität bekommen. Gefragt sind kreative Lösungen, die über die lineare Kostenverteilung (Vermieter schafft an, Mieter zahlt) hinausgehen. Kooperative Modelle müssen gefunden werden, die Dritte in den Kosten-Nutzen-Kreislauf einbinden. Deshalb wären Förderprogramme, die helfen, die Wirtschaftlichkeit von Vernetztem Wohnen zu erproben bzw. auf den Weg zu bringen wesentlich zielführender, als weitere Forschungsprogramme für Technik im Wohnbereich aufzulegen.

Hinzukommt die Notwendigkeit einer gewerkeübergreifenden Planung. „Mit dem Einzug der IT in den Bereich der Wohnimmobilien stehen die am Bau Beteiligten und die Immobilienwirtschaft mit ihren bisherigen Bewirtschaftungskonzepten vor einem Paradigmenwechsel. Denn die technologische Entwicklung zwingt uns, intensiver miteinander zu arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen“, ist Heymann überzeugt.

Damit der nutzerfreundliche Komfort erlebt werden kann und um mögliche Hemmschwellen abzubauen, steht die Testwohnung allen Interessierten offen. Es können Führungen gebucht werden oder auch ein längerer Aufenthalt (Kontakt: ). Ausführliche Informationen sowie ein Projektvideo stehen unter www.vernetztes-wohnen-hh.de bereit.

Wohnraumanpassung im sozialen Kontext – die Herausforderung ist weitaus größer als bisher gedacht

Wichtig wären Förderprogramme, die helfen, die Wirtschaftlichkeit von vernetztem Wohnen zu erproben und auf den Weg zu bringen